(日曜・祝祭日 休診)

神経のある歯とない歯の違いについて

皆さん、こんにちは。

今回は神経のある歯とない歯の違いについてお話したいと思います。

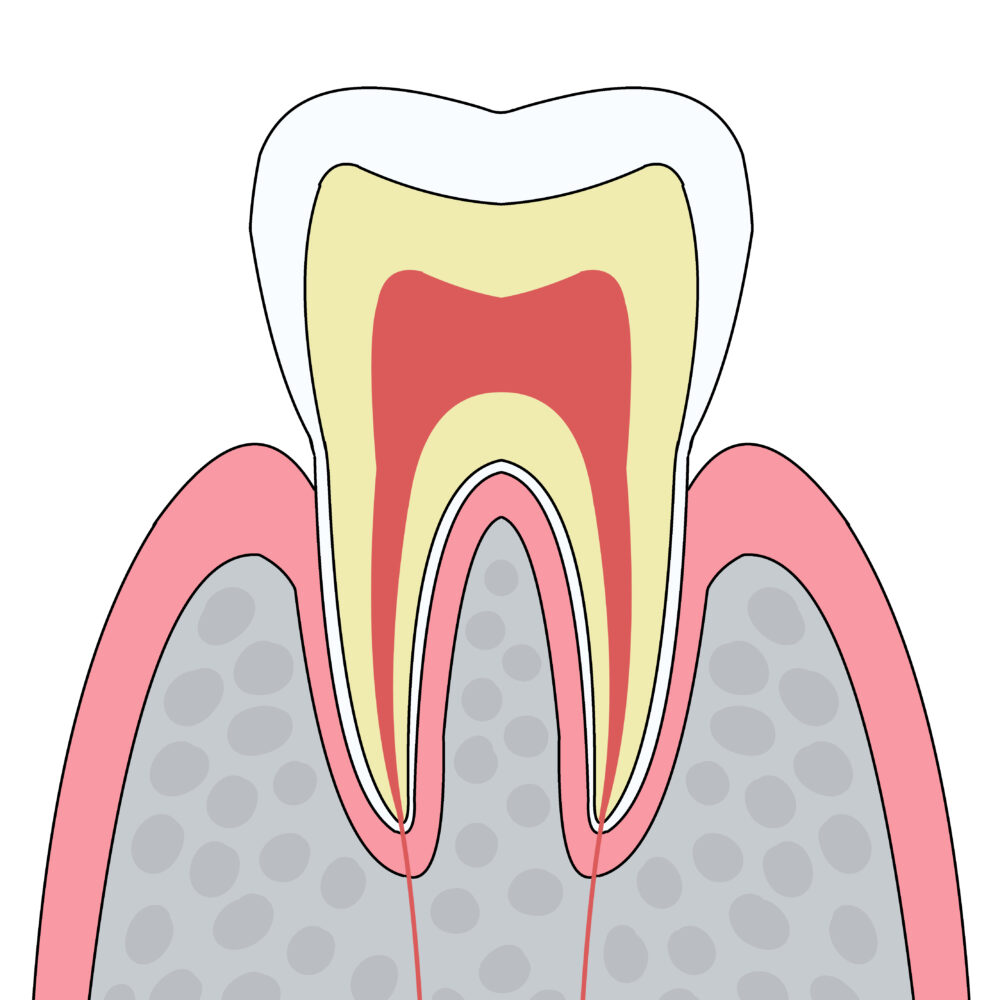

まず人の歯は、エナメル質、象牙質、セメント質という3つの硬い組織と歯髄という軟らかい組織からなります。

その中で象牙質の中にある歯髄が歯の神経にあたります。

「歯髄とは」

歯の中心部にある軟らかい組織で血管、リンパ管、神経に富んでいます。

「歯髄の役割」

① 歯髄を通して歯に栄養や酸素を送る。

② 外からの温冷刺激を痛みとして感知して中枢に伝える。

③ 細菌感染に対して免疫反応をおこす。

この様に歯髄は健康な歯を維持するために、大切な役割を担っています。

しかし、歯の外側から虫歯がどんどん進行し、細菌が神経まで達するとズキズキと何もしなくても痛むようになり、神経をとる処置が必要になります。

「神経のない歯に起こること」

① 歯がもろくなる

神経をとったり、虫歯をとりきる為に歯を多く削ることが必要になります。又、その歯には以前と同様に同じ力がかかるため、負担に耐え切れず歯が割れてしまうことがあります。

② 再び虫歯になっても気づかない

神経をとってしまうと、むし歯による痛みなどにも気付くことが出来ない為、気づいた時には虫歯がかなり進行していることがあります。

③ 歯が変色する

神経をとり、時間が経つと茶色っぽく変色してきます。

④ 歯の寿命が低下する

神経をとると歯の寿命が約10年短くなると言われています。

【まとめ】

この様に、神経のある歯とない歯では、神経がある歯の方が長く健康な状態を保つことができます。その為に、定期的なメンテナンスでお口の中を清潔に保ち、虫歯や歯周病を予防していきましょう。

その他、何かお口で気になることがありましたら、しただ歯科までお気軽にお問い合わせください。

しただ歯科 笹川弘康